氏名:伊福 伸介

鳥取大学工学研究科 教授

1974年、神奈川県生まれ。東京理科大学理学部化学科卒業。京都大学大学院農学研究科修士課程修了及び博士後期課程研究指導認定。農学博士。同大国際融合創造センター・産学官連携研究員、カナダ・ブリティッシュコロンビア大学博士研究員などを経て08年に鳥取大学着任。大学発ベンチャー「(株)マリンナノファイバー」代表取締役兼務。地域資源である「キチンナノファイバー」の社会実装に努める。

カニ殻の主成分である多糖類:キチンは豊富なバイオマスでありながら、溶解性に乏しいため、ほとんど利用されていなかった。最近、キチンを機械的に粉砕することにより「ナノキチン」に変換する技術が発明された。ナノキチンは幅が10 nmほどの、繊維状の物質であり、水中に均一に分散できるため、加工がしやすい。また、機能の探索も可能であり、これまでに多様な機能を明らかにしている。ナノキチンは、皮膚に対する効果や服用に伴う効果、植物に散布した時の効果を備える。今後も、未知の潜在的な機能を明らかにすることで、この未利用資源由来の新素材の活用が進むと期待している。

鳥取県はズワイガニが全国的に有名である。特に境港はベニズワイガニの漁獲が日本一である。ベニズワイガニはそのむき身が加工食品として利用される。加工場のカニ殻は、他の残渣が混入することが無いため、きれいな廃殻を確保できる。本稿では、その様な鳥取の特徴を活かした、カニ殻を活用した新素材とその機能を紹介する。すなわち、カニ殻の主成分であるキチンをナノキチンに変換して、肌に対する機能を明らかにした。

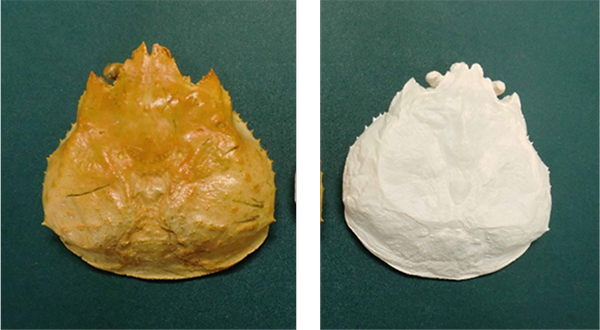

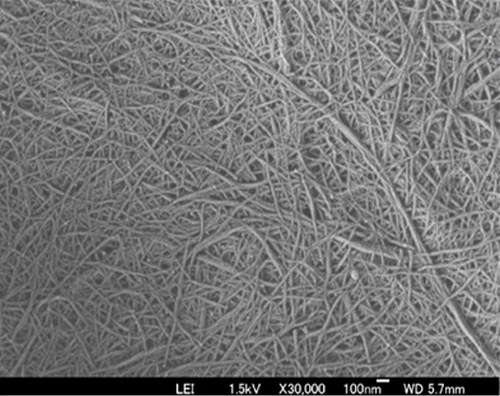

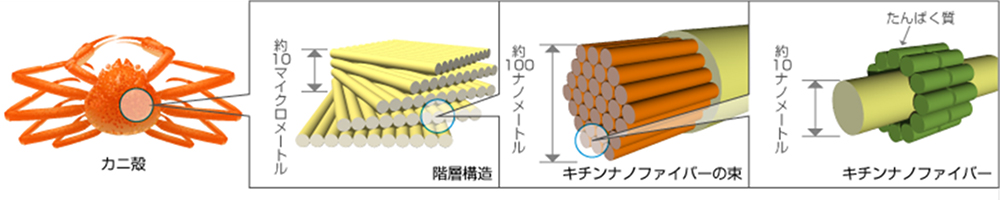

キチンはアセチルグルコサミンが結合した多糖類である。その構造はセルロースと似ている。キチンはカニやエビの殻のほかに、昆虫の外皮、キノコやカビなどの細胞壁にも含まれている。合成量は1x1011 ton/yearと推定され、地球上で最も豊富なバイオマスの一つである。キチンの原料は主にカニやエビの殻であり、殻には20~30%のキチンが含まれる。その他の成分は主に炭酸カルシウムとタンパク質であり、それぞれ、塩酸と水酸化ナトリウムで除去できる(図 1)。なお、甲殻アレルギーの原因物質はトロポミオシンと呼ばれる、筋組織に由来するタンパク質であり、カニ殻に含まれるタンパク質はアレルゲンではない。ナノキチンは精製したキチンを水中で粉砕することにより得られる。粉砕物は幅がおよそ10 nmの均一な繊維状物質である(図 2)。粉砕によりナノキチンに変換できる理由は天然のキチンはいずれも繊維状のナノキチンとして存在しているためである(図 3)。そのため、キチンを水中で粉砕すると最終的にはナノキチンの単位に到達する。よって、カニ殻に限らず、様々な由来のキチンからナノキチンを製造できる。これまでに、エビ殻、きのことその廃菌床、セミの抜け殻や蚕の蛹やコオロギの微粉末、酒かすからナノキチンを得ている。

ナノキチンの特徴として水への高い分散性が挙げられる。そのためナノキチンを加工して糸やスポンジ、フィルム、ハイドロゲルなどを作成している。また、既存の化粧品や食品などに配合して製品を試作できる。更には、in vitroやin vivoで評価して生理機能を探索できる。キチンは大きな資源量を持ちながら、利用が進まないため、残された最後のバイオマスと呼ばれてきた。利用が進まない要因は、溶解性が乏しいためである。一方、ナノキチンは水中に均一に分散するため、加工性がしやすくなっている。

キチンやその脱アセチル誘導体であるキトサンは創傷に対して、炎症期、増殖期、リモデリング期に影響を及ぼし、その治癒を促す。そのため、創傷被覆材としての実績がある。それは、好中球やマクロファージ、線維芽細胞、血管内皮細胞、皮膚上皮細胞などの様々な細胞を刺激するためである。そこで、部分的に脱アセチル化したナノキチンの創傷に対する治癒効果を検証した。背部に創傷を設けたラットに対して、ナノキチンの水分散液を、2日おきに8日間、塗布して、その治癒効果を検証した。組織学的な評価では、塗布後4日目に部分的、8日目に完全な上皮組織の再生が認められた。また、マッソントリクローム染色により、皮膚組織の膠原線維を選択的に染色したところ、真皮層において顕著な膠原線維の産生が認められた。一方で、市販のキチンやキトサン粉末を投与した場合おいては、上皮化がわずかに認められる程度であった。

ナノキチンは皮膚に対してうるおいをもたらし、バリア機能を高める。ヒト正常表皮細胞からなるヒト3次元皮膚モデルを用いて、ナノキチンのヒト皮膚に対する効果を検証した。48時間後の皮膚モデルについて、ナノキチンの塗布によって、顆粒層における顆粒の減少を抑制できた。また、有棘層から基底層における組織の構造も維持できた。ナノキチンを塗布すると表皮に緻密な皮膜が形成される。皮膜は外界からの刺激や細菌に対する皮膚の保護と、水分の維持に寄与していると推測される。また、ヌードマウスの背部に対して、ナノキチンを塗布した時の効果を検証した。塗布後4時間で上皮組織が膨潤した。これは、肌の水分の保持によるもの思われる。また、塗布後8時間で真皮層における膠原繊維の面積が増加した。これはナノキチンの塗布に伴う繊維芽細胞増生因子(FGF)の産生が関与している。

剃毛したマウスの背面に, 二日おきに合計6回、部分的に脱アセチル化したナノキチンを塗布した。12日後の体毛の長さを測定した。その結果、未処理の場合と比較して、ナノキチンによる体毛の伸長が認められ、平均の長さは4倍に達した。また、皮膚を採取し、ヘマトキシリン・エオジン染色した組織学的所見においては、毛根の休止期から成長期への移行が観察された。

細胞試験については、ナノキチンを含む培地中で毛乳頭細胞を3日間培養し、細胞の増殖性を評価した。また、毛髪を形成する毛母細胞の活性化に関わる線維芽細胞増殖因子(FGF-7)と毛根周辺の血管新生を促す血管内皮細胞増殖因子(VEGF)の産生量を測定した。その結果、ナノキチンが毛乳頭細胞の生細胞数を増加させることが明らかとなった。また、ナノキチンの濃度に依存して、VEGFならびにFGF-7の産生量が増加した。育毛効果のメカニズムの多くは、毛包に到達した有効成分が毛乳頭細胞に直接作用することによって発現する。皮膚の表層は負に帯電しているとされ,アミノ基により正に帯電しているナノキチンが静電的な相互作用により毛包深部に到達し、細胞を活性化し、育毛に関連する因子を産生したと推測される。

筆者は過去にナノセルロースの開発に従事してきた。ナノセルロースは物性が優れるため、プラスチックを強化して軽量化できるという期待から、注目される新素材になりつつあった。その後、鳥取大学への着任をきっかけに、地域資源であるナノキチンの研究開発を始め、まもなくして目的の物質が得られた。それは、ナノセルロースの製造技術があったことと、カニがもともとナノキチンとして殻に蓄えていたためである。ナノキチンはナノセルロースと同様の形状や物性を備えているため、プラスチックの透明性を損なうことなく、弾性や破断強度を大幅に向上でき、熱膨張を大幅に抑えることができる。しかし、ナノキチンは資源量とコスト面で圧倒的に不利であり、補強材として大規模に利用することは現実的ではない。そのため、その利用開発には、キチンナノファイバーならではの特徴を明らかにして、大量汎用の領域を断念し、少量高付加価値の領域で差別化を図ることが必須である。キチンやその脱アセチル誘導体であるキトサンは、生理機能を備え、創傷被覆材や緊急時の止血剤など医療機器としての実績がある。また、ダイエット効果や抗菌性があることから、健康食品や食品添加剤、繊維の添加剤としての実績がある。そこで、ナノキチンの生理機能の探索を行った。その結果、筆者自身が驚くほど多様な機能が明らかになった。すなわち、肌への塗布に伴う効果(創傷の治癒の促進、皮膚炎の緩和、育毛・発毛)や、服用に伴う効果(腸管上皮の炎症の緩和、脂質の吸収の抑制、血中コレステロール値の低減、腸内細菌叢の改善)などが挙げられる。また、植物に投与する効果(成長の促進、病害抵抗性の誘導)も明らかになった。将来、ナノキチンが全国に普及するポテンシャルがあると信じている。そのためには、引き続き、ナノキチンの未知の機能を発掘して、付加価値を高めていかなければならない。